Non, les banques centrales ne causent pas l'inflation

On entend souvent que les banques centrales sont responsables de l’inflation. Mais ne seraient-elles pas la poule plutôt que l’œuf dans cette histoire ?

L’œuf ou la poule ?

Dès 2005, soit deux ans avant le pic de pétrole conventionnel, James Kunstler avait prévenu que la consommation énergétique de nos civilisations n’était pas soutenable au vu de la qualité déclinante des énergies fossiles restantes. Et qu’une baisse du pouvoir d’achat s’en suivrait :

« Nous pouvons être certains que le prix et l’approvisionnement en énergie fossile seront chamboulés dans la période à venir que j’appelle la longue urgence (« Long emergency »). Aucune combinaison d’énergies alternatives ne nous permettra de maintenir notre niveau de vie, loin de là. »

L’Américain Nates Hagens décrit notre époque comme celle de la « great simplification ». Donella Meadows parlait déjà en 1972 des limites de la croissance (titre de son livre « limits to growth »).

Néanmoins, le discours dominant met l’inflation sur le dos des banquiers centraux. Après tout, il est vrai que les banques centrales se donnent depuis longtemps pour objectif de créer 2 % d’inflation par an.

Certes, mais ces 2 % d’inflation monétaire servent à éviter la déflation que provoquerait une masse monétaire fixe face à une augmentation de la production qui est la règle depuis toujours, surtout depuis le début de la révolution industrielle. Dit autrement, si la masse monétaire et la production augmentent tous deux de 2 % par an, il n’y a globalement pas d’inflation.

Les banques centrales ne sont pas responsables du trop-plein d’inflation que nous observons actuellement. Il serait plus juste de dire que les banques centrales sont forcées d’imprimer en réaction à la raréfaction énergétique. La hausse des prix généralisée que nous vivons est une manifestation de cette longue urgence. Le coupable, c’est la hausse des prix des énergies fossiles.

Ce n’est évidemment pas le discours dominant. Le banquier central est un bouc émissaire trop commode. Les banquiers centraux se défaussent à leur tour sur « l’imprévisible » guerre en Ukraine et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ils nous promettent de surcroît que cette inflation sera « transitoire ».

Ces bonnes explications ne sont que l’arbre qui cache la forêt. L’inflation découle en réalité de la hausse des prix du pétrole, du gaz et du charbon. Ces énergies fossiles représentent encore aujourd’hui 80 % de toute l’énergie consommée dans le monde.

Notre civilisation extrêmement complexe repose quasiment exclusivement sur l’énergie carbonée. Le transport – sans lequel nos supermarchés ne seraient pas ravitaillés chaque jour – fonctionne au pétrole dans 95 % des cas. Sans transport, la civilisation moderne s’écroulerait.

L’économie, c’est de l’énergie

Quoi que nous fassions, à chaque fois que nous nous déplaçons et que nous transformons quelque chose, de l’énergie entre en jeu. Prenez par exemple la création d’un simple boulon en acier.

Il faut d’abord d’énormes pelleteuses fonctionnant à l’essence pour creuser le sol contenant du fer. Puis broyer les gravas et transporter le minerai aggloméré sur un autre continent via bateau cargo. Il est ensuite fondu dans un haut fourneau à 2000 °C grâce à l’énergie générée par du coke (charbon de haute qualité). La fonte passe ensuite dans de puissants laminoirs qui lui donneront la forme désirée avant d’être acheminée vers une usine de boulonnerie. Le métal sera ensuite découpé, fileté et galvanisé pour le protéger contre l’oxydation (rouille). Autant de processus qui demandent à chaque fois quantités d’énergie.

Or le prix du pétrole a été multiplié par cinq depuis le point bas atteint en avril 2020. Le prix du charbon est au plus haut historique, en hausse de 200 %. Pareil pour le gaz qui s’est envolé de 170 %. Le prix de l’essence, nécessaire aux camions de transport, aux tracteurs dans l’agriculture, ou encore à la machinerie lourde, bat des records.

La guerre en Ukraine n’est certes pas totalement étrangère à la hausse de 40 % du prix du paquet de pâtes. Mais le fait est que la hausse du prix de l’or noir fait monter les prix d’absolument tout. Transport, nourriture, matériaux, voitures électriques et même de l’énergie renouvelable. Chaque Mwatt d’énergie éolienne nécessite de produire 35 à 45 tonnes d’acier dont la fabrication demande énormément d’énergie.

Art Berman résume tout cela de manière très simple :

« L’énergie est l’économie. L’argent représente in fine un droit d’utiliser de l’énergie. La dette est une mise en gage de l’énergie future. »

Cela fait des décennies que les économistes oublient soigneusement d’intégrer l’énergie dans leurs modèles. Comme s’il suffisait d’avoir des billets de banque, de la main d’œuvre et de la technologie pour créer de la croissance. Qu’ils appartiennent à l’école keynésienne ou autrichienne, l’impasse est faite sur ce qui a toujours scellé le sort des civilisations : l’énergie.

Il est impossible de tergiverser avec les lois de la physique. La vraie croissance, celle qui rehausse le niveau de vie, découle d’une seule chose : l’augmentation de la dépense énergétique par habitant. Point final. L’amélioration des techniques et de la technologie permettent surtout de reporter l’inéluctable sevrage énergétique.

À tout cela s’ajoute la baisse des investissements dans l’industrie d’extraction d’énergie fossile qui n’a pas d’autre choix que de réduire sa production pour booster les prix, sous peine de ne pas s’y retrouver financièrement.

En effet, les fruits des branches basses ont été cueillis. Extraire du pétrole de schiste où du pétrole en eaux profondes coûte plus cher que d’extraire du pétrole en Arabie Saoudite.

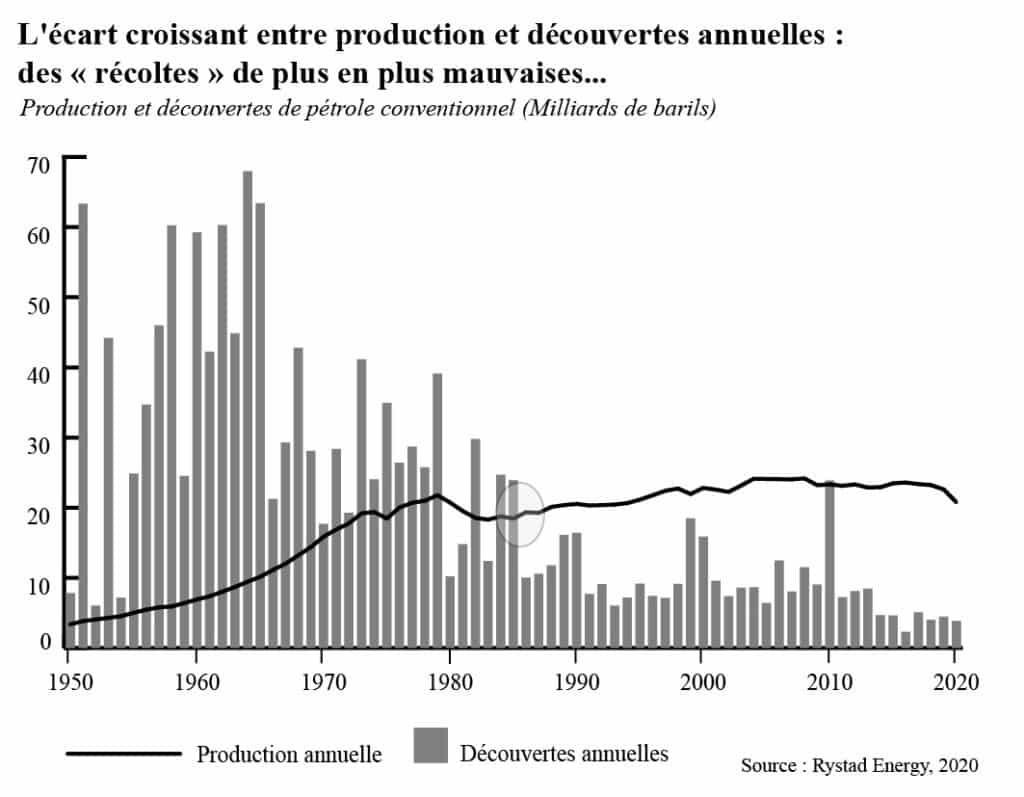

Il ne faut pas se voiler la face en pensant que tout rentrerait dans l’ordre si seulement nous investissions davantage d’argent pour découvrir de nouveaux gisements.

Ce graphique illustrant l’écart entre découvertes et production annuelles de pétrole est assez éloquent :

Necessitas reducit ad moerum jus naturae

Revenons à ce boulon que l’on trouve dans le tracteur qui laboure les champs de blé, dans la machine ayant permis de faire des engrais et dans les camions qui transportent l’or nourricier vers son usine de transformation en pâtes, puis dans un supermarché.

Toute notre civilisation repose sur notre capacité à extraire des énergies fossiles de notre exsangue planète. Lorsque leurs prix s’envolent, c’est in fine le prix de toute chose qui grimpe, y compris celui de ce qui se trouve dans notre assiette.

Comme l’a calculé Vaclav Smil, il faut dépenser cinq tasses d’essence (engrais, herbicides, transports) pour mettre un kilogramme de tomates importées sur la table. Dit autrement, chaque calorie de nourriture voyage jusqu’à notre fourchette grâce à 10 calories d’énergie principalement fossile.

C’est grâce à cette énergie que l’industrie alimentaire n’emploie plus que 1 % de la population, contre 50 % il y a encore 100 ans. Pour paraphraser Jean-Marc Jancovici, notre consommation actuelle d’énergie fossile correspond au travail d’environ 500 milliards d’esclaves humains.

En moyenne, sans énergie fossile, le train de vie d’un Français (transport, vacances, week-end, retraite, études longues, viande, électronique, etc) nécessiterait que nous ayons chacun 500 esclaves énergétiques humains 24h/24h. En termes de joules.

Lorsque l’on met absolument tout bout à bout, il ressort que le Nord-Américain moyen consommera des centaines de milliers de kilogrammes de minéraux et de métaux au cours de sa vie. Et rien de tout cela ne serait possible sans plusieurs autres centaines de milliers de kg de combustibles fossiles par personne.

Certains veulent croire que nous n’aurions jamais eu d’inflation si les banquiers centraux n’avaient pas imprimé tant d’argent. Il y a du vrai et beaucoup de faux dans cette affirmation.

On se rend compte en prenant un peu de recul que nous imprimons de l’argent pour la bonne et simple raison que tout coûte plus cher et que l’économie dans son ensemble ne parvient pas à rembourser ses dettes.

Tout va bien s’il suffit de dépenser un baril de pétrole pour en sortir 100 de terre. Cette abondance énergétique rend possible la production de tout un tas de choses garantissant notre confort (la croissance) et le remboursement rapide des dettes.

Les choses se gâtent si l’on ne peut extraire qu’une vingtaine de barils pour chaque baril dépensé. La taille du gâteau se réduit, les prix montent et de plus en plus d’acteurs économiques ne sont plus rentables.

La dette permet de tenir un temps pour les entreprises « zombie » trop énergivores. Les aides sociales que les États financent en créant de l’argent ex nihilo (dette) permettent aussi de maintenir l’activité. Sauf que cette création monétaire provoque de l’inflation. Cette inflation est une sorte d’impôt déguisé permettant d’éviter la misère noire aux plus déshérités.

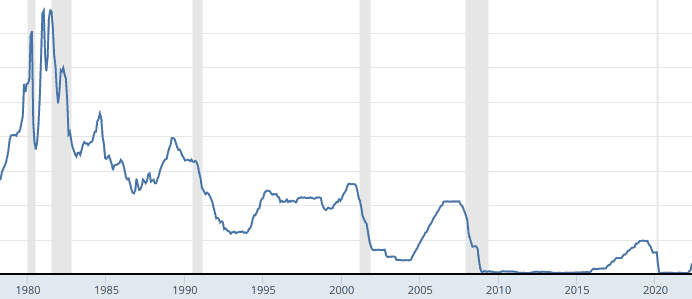

Jusqu’à présent, la raréfaction énergétique a pu être dissimulée grâce aux taux d’intérêt qui ne cessent de baisser depuis maintenant 50 ans. Les gains de productivité extraordinaires d’après-guerre – offerts par la machine et la consommation d’énergie fossile – faisaient que les banquiers pouvaient se permettre un taux d’usure à deux chiffres. Ce n’est plus le cas et nous arrivons au bout de cet amortisseur :

Gail Tverberg explique :

« L’économie est un système qui se comporte étrangement lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie bon marché. Des guerres ont tendance à éclater. Des pans entiers du gouvernement peuvent disparaître. D’étranges lockdowns peuvent se produire, comme actuellement en Chine. »

Tout cela pour dire que les États et les banques centrales n’ont pas vraiment d’autre choix que d’imprimer pour lisser la récession. C’est ça, ou bien une récession violente. Nous ralentirions l’inflation, mais au prix d’un chômage de masse. À tort ou à raison, les gouvernements ont préféré jusqu’à présent faire tourner la planche à billets.

Morale de l’histoire : la monnaie fiat est vouée à valoir de moins en moins. Le scénario d’un great reset hyperinflationniste n’est pas impossible, d’autant plus que le contexte géopolitique devient explosif.

Cette inflation doit nous alerter sur les limites de la croissance et nous inciter à nous demander si l’heure n’est pas venue de renouer avec une masse monétaire fixe. En attendant, le bitcoin est là. Il tourne, bloc après bloc, inlassablement, prêt à prendre la relève. Il permet aussi d’épargner dans quelque chose qui n’est pas certain de perdre de la valeur sur le long terme. Au contraire.

Oui, le prix du bitcoin baisse ces derniers temps. Ce n’est ni la première, ni la dernière fois. Néanmoins, une réserve de valeur n’est pas définie par la psychologie humaine du moment. Elle dépend d’une rareté vérifiable qui finit tôt ou tard par s’imposer, lorsque nécessité fait loi.

Maximisez votre expérience Cointribune avec notre programme 'Read to Earn' ! Pour chaque article que vous lisez, gagnez des points et accédez à des récompenses exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à cumuler des avantages.

Reporting on Bitcoin, "the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy".

Les propos et opinions exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur, et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Effectuez vos propres recherches avant toute décision d'investissement.